蛇口をひねれば水がでてくる国、日本。

当たり前すぎて、流しっぱなしにして叱られた経験がある方もいるでしょう。

しかし、私たちが生活に利用できる水はとても少ないことを知っているでしょうか?

今回は、世界の水資源の現状と、それが引き起こすかもしれない問題について学び、将来の水にまつわる争いの可能性を考えてみましょう。

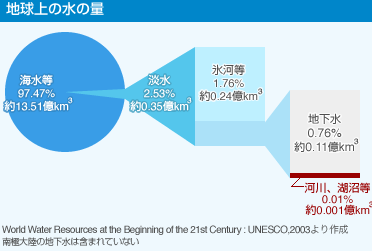

利用可能な水資源はわずか0.7%!?

地球は「水の惑星」と呼ばれるほど、水が豊富に存在しています。

しかし、その97%は海水であり、私たちが飲んだり、農業や工業に使ったりできる「淡水」はわずか3%です。

しかも、この淡水のほとんどは氷河や地下深くに眠っていて、私たちが簡単に利用できるものではありません。

下の画像のように、利用できる淡水は、地球上の水のわずか0.7%なのです!

このわずかな水を、全世界の人々や生態系が共有しているのです。

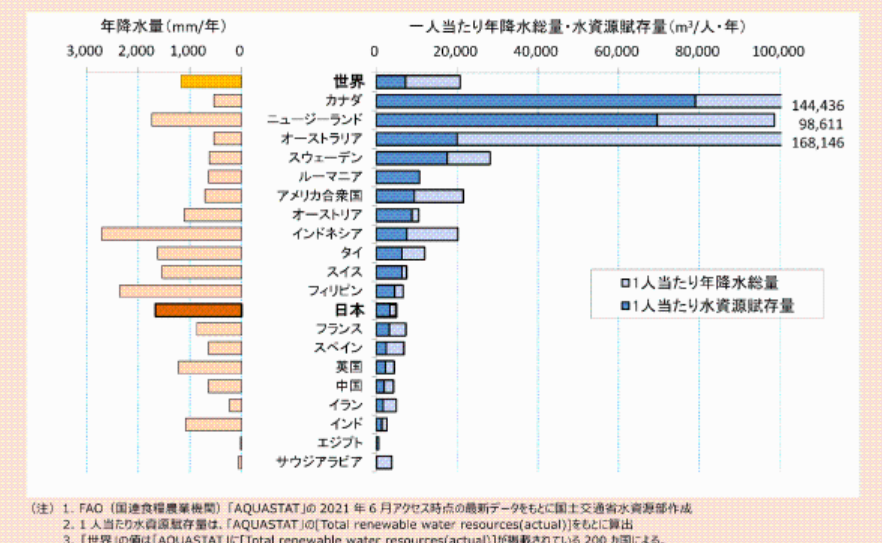

また、地理的な条件によって、水資源が豊富な地域とそうでない地域が存在します。

例えば、雨の多い地域では水に困ることがありませんが、乾燥した地域では水の確保が非常に難しい状況です。

水は石油や鉱石と同じように貴重な資源

水が不足する地域では、他の貴重な資源と同じように、水が価値を持ちます。

たとえば、サウジアラビアは世界有数の石油輸出国ですが、国内にある地下水は非常に大切に保護されています。

サウジアラビアの国土の大半が砂漠であり、消費される水の82%が再生不可能な化石水(遠い昔にたまった地下水)のため、化石水を節約しないと、他国から作物を輸入できなくなったりした際に国内の食糧が尽きるなど、リスクがあるのです。

実際、過去にセンターピボット農業を行った結果、2030年までに一部の地域で水が枯渇し、2080年には完全に枯渇すると予測されています。

そのため、石油は輸出しても、地下水は未来の世代のために保存されています。

また、海水から淡水をつくる機械を大量に設置し、海水ろ過で水を賄っています。

この例からわかるように、水は単なる自然の一部ではなく、国の未来を左右する重要な資源です。

石油や鉱石のように、世界中で貴重な資源として扱われる水は、経済的な価値も高く、争奪の対象になることもあるのです。

3. 実は日本も水不足?

日本は、四季があり、雨も比較的多く降る国です。

蛇口をひねれば水が出る日本で、水不足を心配することはあまりないのではないでしょうか。

しかし、実際には日本も水不足に悩まされることが少なくありません。

例えば、夏場の渇水や、一部の都市での水道水供給の制限はその一例です。

また、統計データを見てみると、一人当たりの年間降水量は約5,000m3で、世界平均の20,000m3に比べて非常に少なくなっています。

今の日本での水への安心感は、ダムの建設や水道の整備など、積み重ねられた努力の結果です。

いずれにせよ、日本も水の心配がいらないとは言い切れない状況になっています。

バーチャルウォーターを考慮すると、日本はさらにピンチ

ここで、さらに追い打ちをかける話になりますが、「バーチャルウォーター」という考え方を紹介します。

バーチャルウォーターとは、私たちが日常的に使う製品や食料に含まれている「間接的な水」のことを指します。

たとえば、私たちが食べるパンやお肉、輸入された野菜を生産するには、多くの水が必要です。

つまり、これらの食料を輸入することで、日本は他国の水資源を間接的に利用していることになります。

例えば、牛丼に使われているバーチャルウォーターの量をみてみましょう。

- 牛肉70gの仮想水量は、1442リットル=ペットボトル×2884本

- たまねぎ20gの仮想水量は、15 リットル=ペットボトル×6本

- ごはん120gの仮想水量は、444リットル=ペットボトル×888本

合計1889リットルで、ペットボトル500ミリリットル×3780本に相当します。

自分たちの食事に必要な水の量が、意外なほど多いことがわかるでしょう。

日本は多くの食料や製品を輸入に頼っているため、実際には国内の水だけでは足りておらず、バーチャルウォーターの形で世界の水を使っているのです。

この視点から見ると、日本は水資源が豊富であるように見えても、実は他国の水資源に大きく依存している状況が浮かび上がります。

水資源の重要性

世界では人口の増加や経済の発展に伴い、水の需要がますます高まっています。

特に農業や工業においては、大量の水が必要です。

しかし、地球上の限られ、かつ偏った分布をしている水資源は、様々な国や地域で問題となっています。

例えば、アフリカで遠くの水源まで、タンクをもって歩き、何時間もかけて水をくむ子どもたちの映像を見たことがある方もいるのではないでしょうか。

水が少ないエリアでは、子どもたちが重要な労働力となり、教育を受けられない状況が続いています。

これは、子ども自身の人権的な問題もあり、国が発展する機会を奪う重大な問題でもあります。

水は、私たちが飲むだけでなく、食べ物を育て、物を作り出し、国家を発展させるためにも必要です。

そのため、水資源を大切にし、無駄にしないこと、そして水が足りない地域の水資源をどうするかは、私たち全員にとって重要な課題となります。

水で争いが起きるかもしれない?

現在、世界の中で水を巡る争いの兆候が見られる地域があります。

例えば、チベット高原の水源では、国境を越える川の水の利用を巡って対立が起こっています。

インダス川やメコン川など、国をまたぐ大河川の水資源をどの国がどのように使うかは、地域の安定に大きな影響を与えています。

将来的には、水資源の不足が原因で国と国が争い、戦争に発展する可能性があるとも言われています。

水は人々の生活に直結する問題であり、その争いが国際的な緊張を引き起こすことも考えられるのです。

次回の記事では、具体的な地域での水資源を巡る争いの事例や、国際政治の動向についてさらに詳しく見ていきます。

私たちが将来の世界で水をどのように守り、共有していくべきかを一緒に考えましょう。

コメント