音楽を聴くとき、みんなはどんなことを感じますか?

楽しい気持ちになったり、リズムに乗って体が動いたりすることがありますよね。

でも、なぜ気分が上がるのでしょうか?

この答えは、音楽と数学の関係にあるんです!

これから、音楽と数学がどのようにつながっているのかを一緒に探ってみましょう。

さあ、不思議な冒険に出発です!

「音の高さ」は何で決まる?

みなさんは、ピアノやギターの音が高かったり低かったりすることに気づいたことがありますか?

実は、この「音の高さ」は数学と深く関係しています。

音の高さは、周波数というもので決まるんです。

周波数って何?と思いますよね。

難しいものではないんですよ。

これは、音が1秒間に何回振動するかを表す数字のことです。

「色」が光の波の長さで決まることと似たものと考えてみてください。

周波数が高いほど、音は「高く」聞こえ、周波数が低いと「低く」聞こえるんです。

例えば、Aの音(ラ)は440Hz(ヘルツ)という周波数で鳴ります。

この「440Hz」という数は、音が1秒間に440回振動していることを意味します。

このように、音の高さは数で決まっているんですね!

美しい音楽の秘密: 協和音と数学的関係の秘密を解明

音楽を聴いていると、「この音とこの音はきれいだな」と感じることがありますよね?

これも数学の力が関わっているんです。

例えば、ピアノで「ド」と「ソ」を一緒に弾くと、とても心地よい音がします。

このような音の組み合わせを協和音と呼びます。

協和音が美しく聞こえる理由は、実はその音同士の周波数が簡単な整数比になっているからです。

例えば、「ド」と「ソ」の周波数の比は2:3です。このシンプルな比率が、人間の耳には心地よく感じられるのです。

「ド」の周波数が440Hzだったことを思い出せば、「ソ」は660Hzということですね。

音楽の中でたくさん使われている「きれいな和音」には、必ずこうした数学的な秘密が隠されているんですよ。

実験してみよう!自分で音を作ってみて数学を体感!

ここで、みんなにちょっとした実験を紹介します!

スマートフォンやタブレットに「音叉アプリ」や「シンセサイザーアプリ」をダウンロードして、音の周波数を変えてみましょう。

例えば、440Hzの音と、その倍の880Hzの音を一緒に鳴らしてみてください。すると、驚くほど美しい音のハーモニーが聞こえるはずです。

また、ピアノやギターを持っている人は、いろいろな音の組み合わせを試して、どの音がきれいに聞こえるか、自分で確かめてみましょう。

こうして音と数学がつながっていることを、自分の耳で感じることができますよ!

ちょっとおまけ

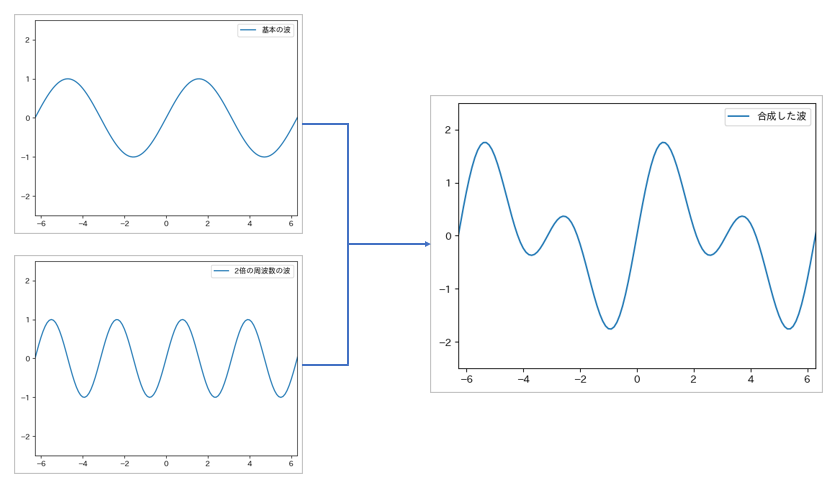

異なる高さ(周波数)の音が同時に鳴った時、二つの振動が融合します。(これを波の合成といいます)

周波数の関係が単純な倍数になっていると、人の耳に心地よく聞こえる音となる様子を、実際にみてみましょう。

例えば、下の図に示すように、片方の音の波を基準にして、その2倍の周波数を持つ音(オクターブ)を同時に鳴らすと、とても調和が取れて美しい音になります。

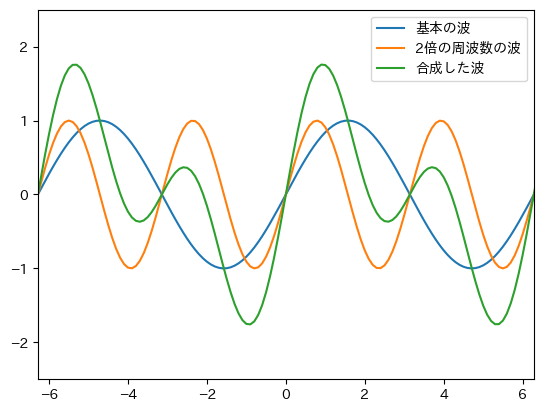

参考に、一枚に重ねたものも載せておきます。

規則的でどことなく美しさを感じるグラフですね。

生き物が無意識に「心地良い」と感じる音が、実は数学的な規則性で説明できるとわかると、何となく不思議な気分になりますよね。

音楽と数学のつながりを発見して楽しもう!

音楽と数学は、一見まったく違うもののように思えるかもしれませんが、実はとても深いつながりがあります。

音楽の中にはたくさんの数学的なヒミツが隠されていて、それを知ると、音楽がもっと楽しく、もっと不思議に感じられるはずです。

これから音楽を聴くときは、数学のことも少し思い出してみてください。

新しい発見があるかもしれませんよ!

コメント