ショッピングモールのトイレに入るとき、みなさんは当たり前のように男性用、女性用が判断できますよね。

でも、ちょっと待ってください。

「スーツをきた人型のシルエット」が男性用トイレで、「スカートを履いた人型のシルエット」が女性用トイレと、なぜわかるのでしょうか?

今、あたりまえでしょと思いましたよね。

でも、世界には年齢や体重でトイレを分けたり、そもそもトイレに入る習慣がない国があるかもしれません(私は知りませんが…)。

ということは、私やあなたの「あたりまえ」はどこから来たのでしょうか。

これを形作るのが、私たちの中に存在する「見えないルール」です。

この「見えないルール」とは、社会や文化が知らぬ間にあなたに教え込んだ「このシルエットは男性用トイレ」という考え方のことです。

そして、この「見えないルール」を解き明かすのが、「構造主義」という考え方なのです。

今回は、私やあなたの「常識」を形作っている「見えないルール」について考えてみましょう。

これを知ったら、明日からちょっと人にやさしくなれるかもしれませんよ。

構造主義とは? 〜人間の考えを決める「構造」〜

「構造主義」という言葉、ちょっと難しく聞こえるかもしれません。

でも、その意味は簡単で、「目に見えないルールが私たちの考え方や行動を決めている」という考え方です。

例えば、「学校にも塾にも行かないで東大合格」と聞いて、どう思いますか?

「意外」とか「すごい」と感じる人が多いのではないでしょうか。

なぜこう感じるのかといえば、例えば「学校や塾に行かないと成績を上げるのはむずかしい」という考え方を、知らないうちに受け入れているからです。

実際には、自分で勉強して成績が上がることもあるのに、社会が教えるルールに影響されているんですね。

構造主義は、このように私たちが当たり前だと思っている考え方が、社会や文化によって決められているのではないかと考えるのです。

構造主義の代表的な考え方

構造主義には、いくつかの大切な考え方があります。次に、その中の代表的なものを紹介します。

1. 構造の普遍性

構造主義では、異なる文化や時代を超えて共通する「見えないルール」が存在すると考えます。

例えば、日本では「鬼ごっこ」という遊びがあるけれど、アメリカには「タグ(Tag)」という似た遊びがあります。

どちらも、「鬼がいて、他の人を追いかける」という共通したルールがある遊びです。

名前やルールの細かい部分は違っても、「鬼が追いかける」という考え方は共通しています。

構造主義では、こうした「いろいろな文化の中にある共通点」を見つけることが重要だと考えるんです。

2. 物事の関連性の重視

構造主義では、「物事は単独ではなく、周りの状況や関係性によって意味が変わる」と考えます。

たとえば、「雨」を例に考えてみましょう。

同じ雨でも、夏の暑い日に降ると「涼しさをもたらす恵みの雨」と感じることがあります。

でも、運動会やお祭りの日に降ると「イベントを中止にする嫌なもの」として感じられるかもしれません。

また、農家の人にとっては、雨が「作物を育てる大切なもの」ですが、旅行者にとっては「楽しみを邪魔するもの」かもしれません。

つまり、同じ自然現象である「雨」でも、立場や状況によってその意味が変わるということです。

構造主義では、こうして物事の意味が周りとの関係で変わることに注目するんです。

3. 言語の重視

構造主義では、言語が私たちの考え方にどれほど影響を与えるかを大切に考えます。

例えば、「雪」を表す言葉について考えてみましょう。

日本語では「雪」と一言で表しますが、北極地方のエスキモーには「雪」を表す言葉がたくさんあります。

「降りしきる雪」を「アニュイ(ANNUI)」、「地面に積もった雪」を「アピ(API)」など、雪の状態によって違う言葉を使います。

これは、彼らが雪に囲まれた環境で暮らしているからこそ、細かく区別する言葉が必要になったからです。

もしエスキモー語の話者に「雪」という日本語を教えようとしても、「それはANNUIのこと?APIのこと?」と、うまく伝わらないでしょう。

逆に日本人からすれば、なぜわざわざ「雪」を区別しているのか理解できません。

つまり、言語はそれぞれのコミュニティの考え方を反映しているのです。

構造主義では、言語を通じてその文化の「見えないルール」を理解しようとします。

4. 自由意志の否定

自由意志を否定するなんで、ずいぶんと過激ですね。

念のためですが、「自由意志」とは、自分の考えや行動が自由であるという考え方のことです。

でも、構造主義は「本当に自由なの?」と問いかけます。

たとえば、あなたが「サッカーが好きだ」と思ったとします。

これは、「あなたの自由意志」なのでしょうか。

例えば、実は周りの友達がみんなサッカーをしているから始めただけかもしれません。

もしくは、学校で「サッカーが人気」だったから自然と興味を持ったのかもしれません。

このように、自分で決めたつもりでも、実は社会や文化のルールに影響されていることがあるのです。

構造主義は、私たちが完全に自由ではなく、「見えないルール」の影響を受けていると考えます。

構造主義の代表的な哲学者たち

構造主義を発展させた学者には、有名な人たちがいます。

その中でも特に有名な3人を紹介しますね。

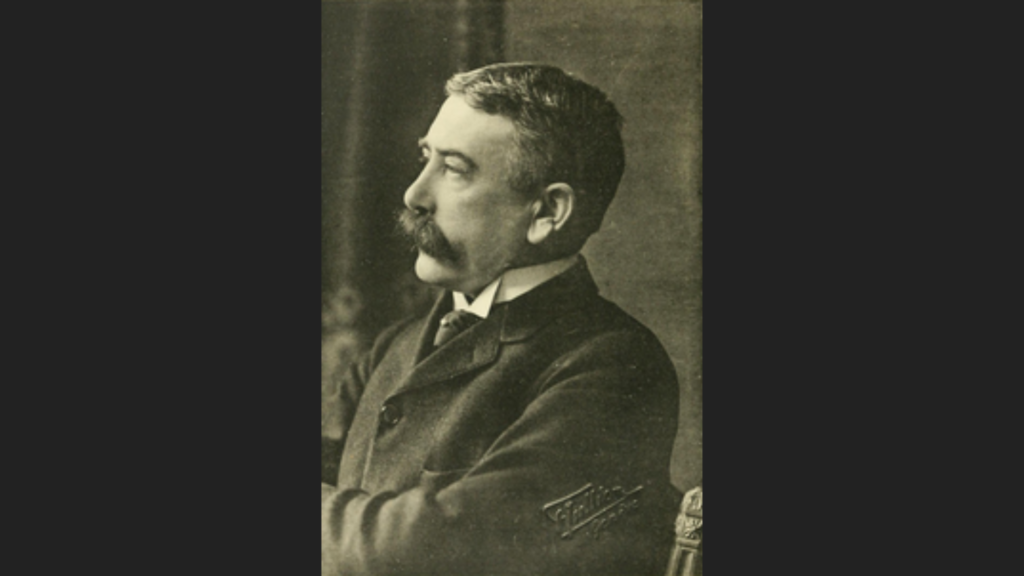

フェルディナン・ド・ソシュール

ソシュールは、言語がどのように私たちの考え方に影響を与えるかを研究しました。

先ほどの「雪」の例のように、「空から降ってきたふわふわした白いもの(=雪)」という同じものを見ても、文化によって違うものとしてとらえていましたよね。

ソシュールは、私たちの考えや発想は、所属している環境や文化の影響を受けているいう発見をし、これが構造主義の基礎となりました。

クロード・レヴィ=ストロース

レヴィ=ストロースは、アマゾンの先住民の文化をフィールドワークで研究し、どの文化にも共通する「見えないルール」があることを発見しました。

その結果、「文明・文化には優劣はなく、むしろ共通したルールがあるはずだ」というように考えたのです。

世の中で叫ばれている「多様性」の議論と、どこかつながるところがあるように感じます。

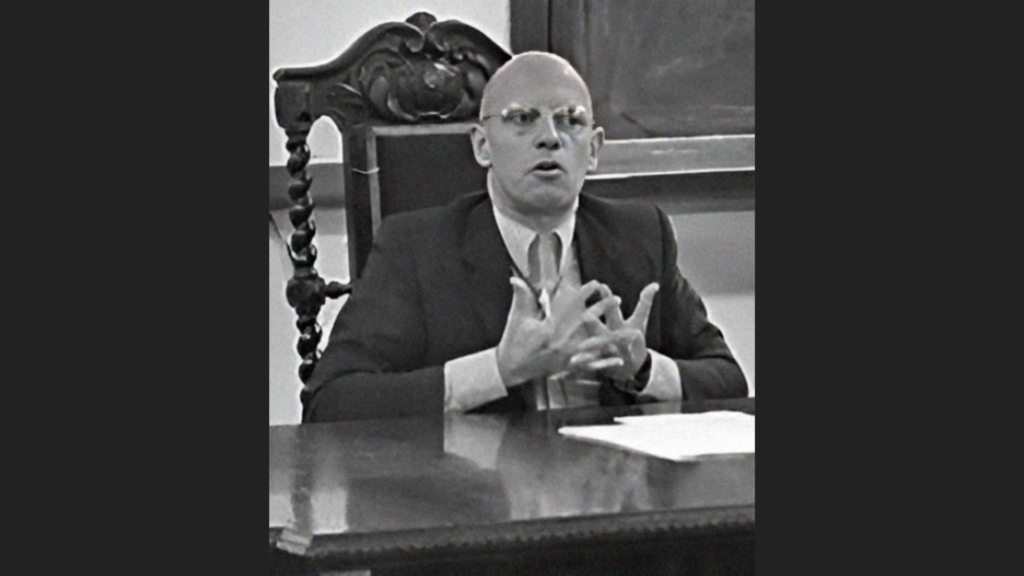

ミシェル・フーコー

フーコーは、学校や病院などの施設にある「監視されているかもしれない」という感覚に注目しました。

フーコーが近代の象徴として挙げた「パノプティコン」という監獄があります。

パノプティコンは中央の監視塔から全ての独房が監視できる一方で、独房からは看守が本当に居るのかがわからない構造になっています。

そしてこの構造は、実際には看守がいなくても「ずっと監視されている」という感覚を受刑者に与え、自由を制限する力があります。

フーコーは、「ずっと監視されている」感覚が、学校での教師による指導、仕事での労働状況の監視など、あらゆる場所で利用されていると考えたのです。

構造主義を使って考えてみよう!

このように、「背景にあるルール」を通して世界をとらえると、そこにある共通点が見えてくる、という考え方が「構造主義」です。

構造主義の考え方を使って、身の回りのものを見てみると、どのような気づきがあるでしょうか。

人間だれしも、普段暮らしていると、「この人は理解できない」とか、「こんなことをするなんて、頭にくる」とか思うことがありますよね。

ここで構造主義の考え方を取り入れてみましょう。

相手の考えを否定するという行為は、「自分のルールが優れていて、相手は間違っている」という前提で成り立っています。

しかし、レヴィ=ストロースによれば、ルールには優劣はなく、共通点があるはずですよね。

つまり、「自分には」理解できないという状況の裏には「相手の文化でのルール」があると同時に、「自分との共通点も必ずある」と考えることができます。

この考えがないと、いつでも自分の考えを押し付け、相手を否定することになります。

自分が理解できないものと出会った瞬間、その背景にはどんなルールがあるのか、少し考えてみませんか?

構造主義を知ると世界がもっと面白くなる!

構造主義は、世界を違う目で見るための「レンズ」のようなものです。

日常生活の中で、当たり前だと思っていることも、実は「見えないルール」によって決められているかもしれないと考えてみると、新しい発見がたくさんあります。

友達や家族と話し合って、構造主義の視点で日常を見直してみましょう。

きっと、今まで気づかなかったことが見えてくるはずです。

楽しい発見の冒険に出かけてみてくださいね!

コメント