私たちの身の回りの公園や森、家の前の水たまりでも、昆虫を見かけることができます。

でも、海で昆虫を見たことがある人はあまりいないのではないでしょうか?

昆虫と似た生き物に、同じ節足動物の仲間である「甲殻類」と呼ばれる生き物たちがいます。

カニやエビ、ザリガニなどですね。

甲殻類は海や淡水、さらには陸にも住んでいます。

今回は、見た目は似ているのに生き方が違う昆虫と甲殻類を比べながら、昆虫が海に住むのが難しい理由を考えていきましょう!

そもそも昆虫とは?

先ほどから「昆虫」という言葉を使っていますが、そもそも昆虫とは何でしょうか?

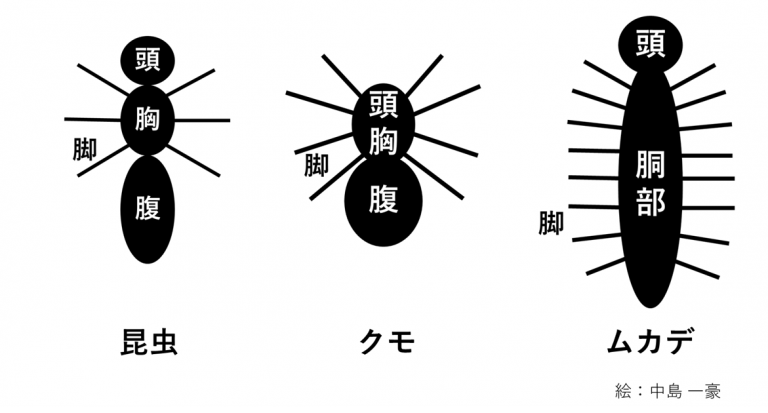

昆虫は節足動物に分類され、体が頭部・胸部・腹部に分けられ、胸部に3対の脚(あし)を持つものをいいます。

下の画像を見てください。

昆虫は頭・胸・腹に分かれ、胸から左右それぞれ3本脚が生えていますね。

一方、クモやムカデは体の部位や足の数が違います。

この定義から考えると、クモやムカデは昆虫ではないことがわかりますね。

実は、遺伝子を調べてみると、昆虫はクモやムカデよりも、甲殻類に近いことがわかったんです。

遺伝子については、こちらの記事で解説しています。ぜひ読んでみてくださいね。

さて、昆虫が何者かわかったところで、いよいよ昆虫が海にいない理由に迫りましょう!

呼吸方法の違い

昆虫が海に住めない理由として挙げられるのは、呼吸方法の違いです。

昆虫は気門で呼吸する

昆虫の呼吸はとてもユニークで、気門という小さな穴を通して空気中の酸素を直接体内に取り入れます。

気門の詳しい話は、こちらの記事を読んでみてくださいね。

この仕組みは陸上ではとても効率的ですが、海の中では酸素が少なく、昆虫は十分に酸素を取り込めません。

その他にも、気門が水圧で壊れてしまうという説もあります。

甲殻類は鰓で呼吸する

一方で、甲殻類は魚と同じように鰓(えら)で呼吸します。

鰓は水中に溶けている酸素を効率よく取り込むことができるため、甲殻類は海の中でも問題なく生活できます。

この呼吸方法の違いも、昆虫が海に住めない理由のひとつと考えられます。

外骨格の違いと生息地の関係

昆虫は海にはいませんが、田んぼなどの淡水ではよく見かけますよね。

なぜ海水には住めないのに、淡水には住めるのでしょうか?

ここでは、昆虫と甲殻類の「骨」の作られ方からその理由に迫ります。

甲殻類と昆虫の骨の作られ方

遺伝子的に近いことがわかった昆虫と甲殻類ですが、大きな違いのひとつに外骨格があります。

外骨格は、私たちで言う「骨」のような役割を果たし、生物の体を守り、支える重要なものです。

では、昆虫と甲殻類はどのようにして外骨格を作っているのでしょうか?

甲殻類の外骨格はカルシウムで強化されている!

甲殻類の外骨格は、海に豊富に含まれているカルシウムを利用して強化されています。

カニやエビは、海水に溶けているカルシウムを吸収し、それを使って硬い外骨格を作るのです。

カルシウムは非常に頑丈で、甲殻類が海の厳しい環境で生きるのに役立つんですね。

昆虫の外骨格は酸素を使って強化されている!

一方、昆虫は外骨格を強くするために空気中の酸素を利用しています。

昆虫の体は、酸素を使って特殊な化学反応を起こし、甲殻類より硬くて軽い外骨格を作っています。

しかし、海の中には空気がほとんどないため、昆虫は外骨格をうまく強化できません。

これが、昆虫が海で生活できない大きな理由のひとつです。

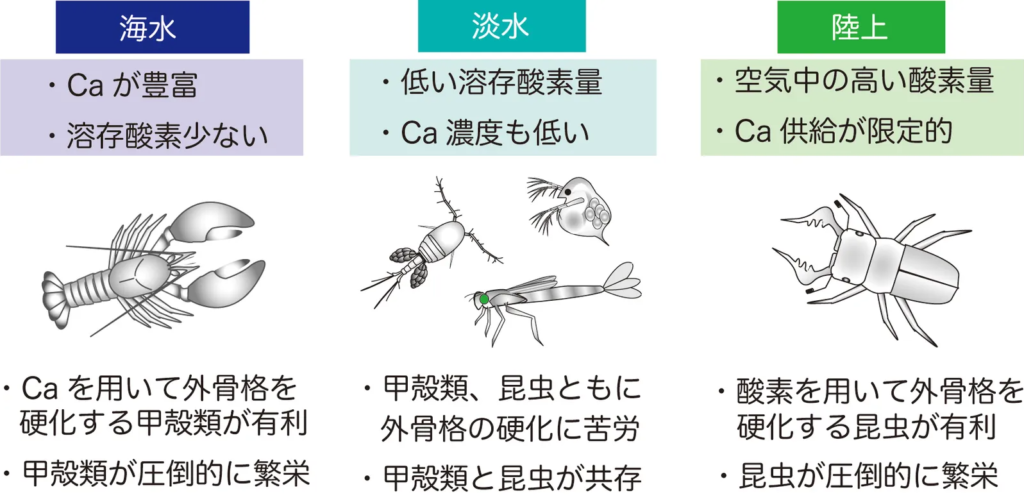

昆虫 vs 甲殻類

さて、外骨格の作りが違うことがわかりましたが、実はこれが淡水に昆虫が住める理由にもなっているんです。

その理由の一つは、淡水には海ほどカルシウムが含まれていないからです。

甲殻類は海水に含まれるカルシウムを使って外骨格を作り、カルシウムが多いほど硬くなりましたね。

でも、淡水は海水ほどカルシウムが豊富ではありません。

そのため、甲殻類は淡水では海ほど強い外骨格を作れません。

一方、昆虫は空気中の酸素を利用して外骨格を作ります。

淡水では酸素が薄いので、甲殻類と同じように外骨格は固くできません。

すると、昆虫と甲殻類どちらも外骨格が軟らかくなり、戦っても同じくらいの強さになったんです。

その結果、淡水には昆虫も甲殻類も住めるようになったのですね。

進化の過程での分岐点

昆虫と甲殻類はどちらも節足動物の仲間ですが、進化の過程で異なる環境に適応してきました。

昆虫は陸で飛行能力を発展させた

昆虫は、陸上で生きるために体が軽く、飛行できるように進化してきました。

昆虫が飛べることは、食べ物を探したり、敵から逃げたりするためにとても重要な能力です。

しかし、この飛行能力は海の中ではほとんど役に立ちません。

水中で飛ぶことはできず、海の中では重力に逆らえなくなるため、昆虫は海に適応できなくなってしまったとも考えられますね。

甲殻類は海で生き残るために進化した

一方、甲殻類は海という厳しい環境に適応するために、海の成分を使った頑丈な外骨格を持ち、鰓を使った呼吸方法を発展させました。

他にも、水の抵抗を利用してうまく泳ぎ、海での生活に特化した進化を遂げています。

つまり甲殻類は、長い時間をかけて、海での生存競争に生き残る力を身に着けてきたのですね。

このように、昆虫と甲殻類は進化の過程でそれぞれ異なる道を歩んできたのです。

まとめ:昆虫が海に住めない理由は多様!

ここまで見てきたように、昆虫が海に住めない理由はさまざまです。

昆虫は外骨格を作るために酸素を必要とし、海では酸素が不足しているため外骨格を維持できません。

また、昆虫の呼吸方法である気門は、海中ではほとんど機能しません。

つまり、昆虫は陸上で生きる能力を発展させましたが、海中ではこの能力が役に立たないのです。

身近な昆虫も、少し調べると面白いことがたくさんあります。

まだ見ぬ魅力を求めて、図鑑や野外で昆虫を観察してみましょう!

コメント