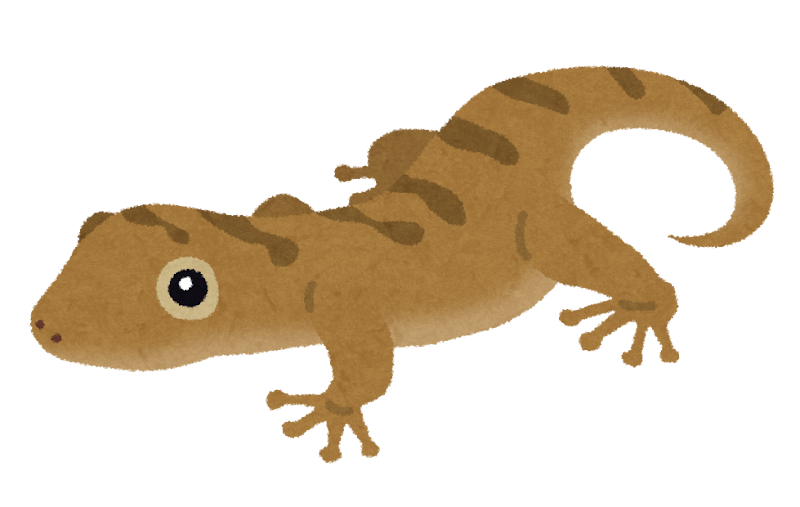

ヤモリ。

それは夏の夜に窓を見たとき一番に目に映る、白いお腹の可愛い生き物。

都市部ではあまり見かけませんが、「ヤモリは縁起の良い生き物」という話を聞いたことのある方は多いと思います。

では、ヤモリは、なぜ「幸運の象徴」といわれ、愛されるようになったのでしょうか。

今回は、「ヤモリ」のヒミツに迫っていきます。

「意外と奥深い! ヤモリの種類」の章に実際のヤモリの写真があります。苦手な方は飛ばして読んでくださいね!

ニホンヤモリってどういう生き物?

ヤモリの中でも日本人になじみ深い「ニホンヤモリ」。

「爬虫綱 有鱗目 ヤモリ科 ヤモリ属」に分類される生き物です。

名前に「ニホン」とついていますが、実は外来種なのではないか…といわれています。

ですが、外来種といっても日本にやって来たのは約3000年前。

最初は九州にやって来て、江戸時代~明治時代ごろには関東にも生息域を拡大したようです。

今となってはまさしく「日本のヤモリ」ですね。

ニホンヤモリの面白い生態

さて、ニホンヤモリといえば、夏の夜の窓に張り付いていることが多いもの。

ニホンヤモリは夜行性の生き物。

大きな目は高性能で、暗いところでも色が見分けられるんです!

更に特徴的なのが、まぶたがないこと。

長い舌で目を直接なめて保湿したりゴミを取ったりします。

この特殊な目で、室内の明かりに集まる外の虫を食べながら暮らしています。

爬虫類は外の温度によって体温が変わる「変温動物」ですが、変温動物は体の大きさに比べて長生きなことが多いです。

ニホンヤモリも体長10~14cmと小さいながら、寿命は5~10年ほど、場合によっては15年近くも生きるといわれています。

もっとも、野生下では鳥やヘビなど天敵が多いので、大半は天寿を全うすることはできないようですが……。

……とはいえ、それも自然の摂理の一部。

かわいそうに思うかもしれませんが、ヤモリをむやみに捕まえるのはやめてあげましょう。

ヤモリの飼育はとっても大変!

実は、変温動物の飼育は気を遣うところや必要な知識がたくさんあります。

よほどの事情がない限り、野生の生き物を持ち帰って家で飼うことは避けてくださいね。

たとえば、ヤモリには殺虫剤の成分「ピレスロイド」が効いてしまいます。

つまり、殺虫剤や蚊取り線香はNG。

家に来てくれるヤモリを大切にしたい人は、虫の退治には氷殺系の殺虫剤を使うといいかもしれませんね。

「ヤモリ=幸福の象徴」といわれる由来

「ヤモリは縁起が良い!」といわれることがあります。

実は、これは日本だけではなく、ヨーロッパやインドネシア、ハワイなどでも。

例として、東南アジアの「トッケイヤモリ」がいます。

トッケイヤモリは、その名の通り「トッケイ!」と鳴く、声も体もとても大きいヤモリ。

この鳴き声が7回続けて聞こえると幸せになれるという言い伝えがあるようです。

さて、ヤモリが愛される理由は、一体なんでしょうか?

理由その1:厄介な虫を食べてくれる!

どうしてヤモリがそんなにも世界で愛されるかというと…虫を食べてくれるから。

虫が家の中に入ってくることは日常茶飯事ですよね。

現代の日本の家ですらどこからか入り込むのですから、建築技術が発達していない時代や国ではさらにたくさんの虫が入って来ます。

虫は不愉快なだけでなく、いろいろな伝染病を運んでくる厄介者。

そんな虫たちを食べて退治してくれるヤモリは、今でも世界中で大活躍しています。

漢字で「家守」と書くことからも、家を守る神様のように大切にされてきたことが分かりますね。

理由その2:ヤモリが来る家はお金持ちになる!?

ニホンヤモリが幸せを運ぶといわれている理由は、まだまだあります。

それは、ヤモリは「富」を運ぶと考えられているから。

昔の日本では、夜でも明かりを絶やさない生活をすることは大変でした。

現代のように電気が通っているわけもなく、光をともすには「行燈(あんどん)」や「石油ランプ」を使わなくてはいけません。

ですが、今と比べて貧しい暮らしをしている人が多かった時代です。

お金の使い道はよく考えなくてはいけませんでした。

庶民の家は明かりのための油代を節約します。

すると、その家は夜は暗くなりますから、虫はあまり集まりません。

エサがいませんから、ヤモリもあまり来ません。

しかし、ぜいたくな暮らしができる家は違います。

住む人々が眠るまで、家には夜でも明かりがついています。

当然、虫が沢山寄ってきて、ヤモリが窓に張り付くようになります。

こうしてヤモリとお金持ちの家が結び付けられるようになり、多くの家が夜まで電気をつけられるようになった今も、ヤモリは「富」と関係のある生き物とされているのです。

意外と奥深い! ヤモリの種類

ひとくちにヤモリといっても、たくさん種類がいるのを知っていますか?

ニホンヤモリのように高いところで暮らすヤモリもいれば、地上を歩いて暮らすヤモリもいます。

昼間に活動する(昼行性)の「ヒルヤモリ」という種類もいます。

とても綺麗で鮮やかな色をしているヤモリ、地味な色をしたヤモリ、身を守るために尻尾を切るヤモリや、触られると鱗が剥がれてしまうヤモリも……。

中でも不思議なヤモリの仲間に、「トカゲモドキ」がいます。

トカゲモドキ科は、ヤモリなのにまぶたがあるのが最大の特徴!

ヤモリの仲間なのにまぶたがあって、地面を歩いて移動します。

ニホンヤモリのように窓ガラスを登ったりすることは出来ません。

それがまるでトカゲのようだから、「トカゲモドキ」という名前がつきました。

この「トカゲモドキ」の中でも有名なのが「ヒョウモントカゲモドキ」。

「レオパードゲッコー」とも呼ばれ、ペットとしての需要が高い生き物です。

「ニシアフリカトカゲモドキ」と並んでたくさんの模様(モルフ)がいて、比較的安価な生き物ですが、日本原産ではないため、専用の飼育環境を用意してあげなくてはいけません。

まだまだ爬虫類を診察できる獣医も少ないので、しっかり面倒を見るのはなかなか大変。

なにより…ニホンヤモリと同じく、エサは虫。

最近は人工エサを食べてくれる個体も多いようですが、いざとなったら生きたコオロギを自分で解体する覚悟が必要です。

日本にもトカゲモドキ科は存在します。

沖縄には8種のトカゲモドキ科(1種は絶滅?)がいますが、どの種も法律で保護されています。

勝手に捕まえてしまったら違法なので、もし目にすることがあっても、観察するだけにとどめておいてくださいね。

まとめ

今回は、窓から見える白いアイツ、ヤモリの生態や伝承について探っていきました。

カワイイと思っていた方も、爬虫類が苦手な方も、ヤモリを見かけたらちょっと幸せを感じられるようになっていたら嬉しいです。

身近な生き物も、もう一歩踏み込むと意外な発見がたくさん!

みんなも気になる生き物を調べてみてね。

コメント