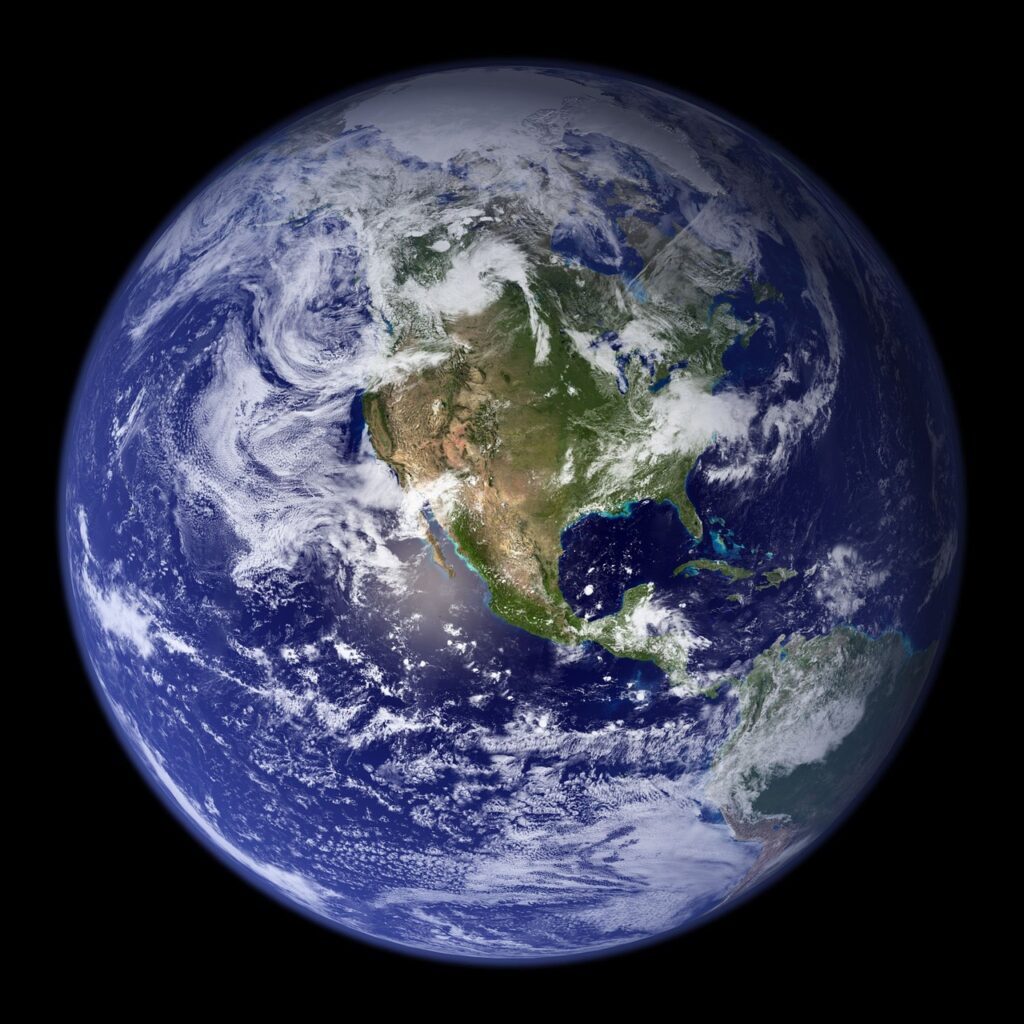

私たちが住んでいる地球には、たくさんの生き物がいます。

動物、植物、そして人間も、すべて地球の中で生まれ、育っています。

でも、宇宙はとても広いので、地球以外にも生き物がいるかもしれませんよね。

映画やアニメ、都市伝説などでよく登場する宇宙人。

実際に科学者たちは、宇宙で本当に生命が存在するかどうかを真剣に研究しています。

それでは、どうやって生命がいる星を探すのか、そして今どんなことがわかっているのかを見てみましょう!

生命が住める星の条件

まずは、生命が存在するために必要な条件を考えましょう。

私たちが知っている生命は、特に地球のような環境がないと生きられません。

では、生命がいる可能性のある星を探すためには、どんな条件を見つければいいのでしょう?

水が液体の状態であること

生命にとって水はとても重要です。

地球でも、川や海の水が生命の源になっていますし、人体の60%は水でできていますよね。

地球では、生命は水の中から誕生したと考えられています。

例えば、海の中で生まれた小さな微生物たちは、やがて進化し、陸に上がる生物になっていきました。

このため、科学者たちは「水が液体のままで存在できる環境」を探すことが、生命を見つけるために最も重要だと考えています。

宇宙の他の惑星や月でも、水が液体のまま存在できる環境があれば、そこに生命がいる可能性が高いのです。

なぜ液体の水が重要なのか?

- 水は生命の細胞の中で、栄養を運んだり、老廃物を排出したりする役割を果たします。

- 液体の水があると、生命が活動しやすくなり、化学反応が進みやすくなります。

適度な温度

星があまりにも暑かったり、寒すぎたりすると、生命が生きていくことは難しくなります。

こちらの記事で、地球とそっくりな星の金星では、気温が465度にも達するという話をしました。

いくら形がそっくりでも、液体の水はすぐに蒸発してしまいます。

他にも、高温だと有機物が壊れやすく、生命の構造である遺伝子を維持するのが難しくなります。

下の記事で解説していますが、遺伝子というのは「命の設計図」のようなもので、これが壊れてしまうと生きていけないんです。

反対に、星が寒すぎるとどうでしょうか?

この場合、当然水が凍ってしまい、氷の状態では生命活動が非常に難しくなります。

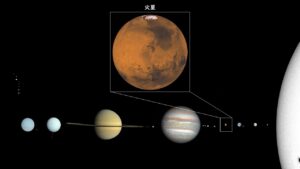

例えば、火星やエウロパ(木星の衛星)にはかつて液体の水があったかもしれませんが、現在は非常に寒く、表面は氷に覆われています。

適度な温度で、生命が住める環境を保つことができる星を探しましょう。

なぜ適度な温度が重要なのか?

- 極端に高温または低温だと、水が液体でなくなってしまい、生命が生存しにくくなってしまいます。

- 水が液体で存在できる条件が整った星を見つけましょう。

大気(空気のようなもの)があること

酸素や窒素など、生命に必要なガスが存在する大気があることも重要です。

大気は、星の表面を包み込むガスの層のことで、生命が生きるために必要な保護やガスを提供してくれます。

例えば地球の大気は、太陽からの有害な紫外線を防ぐなど、私たちを守ってくれています。

他にも、大気は星の温度を安定させ、日中の熱を保ったり、夜間の冷え込みを防いだりします。

もし大気がなければ、昼は焼けるように暑く、夜は氷のように寒くなってしまい、生命が存在するのは難しくなります。

生命が生きられる領域「ハビタブルゾーン」とは?

生命が存在する可能性のある星を探すとき、科学者たちは「ハビタブルゾーン」という特別な領域に注目しています。

ちょっと難しい言葉ですが、簡単に言えば「生命が住める場所」のことです。

ハビタブルゾーンとは、星がその恒星(例えば私たちの太陽のようなもの)からちょうど良い距離にある場所を指します。

このゾーンの中にあると、その星の表面には水が液体として存在できるのです。

地球もこのハビタブルゾーンに位置しているからこそ、海や川の水が液体であり、生命が生きられるのですね。

たとえば、私たちの太陽系では、地球がこのハビタブルゾーンにぴったり当てはまっています。

しかし、火星も過去には水が存在していたかもしれないため、科学者たちは火星にも生命の痕跡があるのではないかと考えています。

太陽系外惑星と最新の探査

地球の外、つまり太陽系の外にも「太陽系外惑星」という惑星があります。

太陽系外惑星とは、文字通り太陽以外の恒星を回る惑星のことです。

これまでにたくさんの惑星が発見されており、その中には「ハビタブルゾーン」にある星も見つかっています。

科学者たちは、太陽系外惑星の中で生命が存在するかもしれない星を探すために、ケプラー宇宙望遠鏡やTESS(トランジット系外惑星探査衛星)といった望遠鏡を使って観測しています。

これらの望遠鏡は、遠くの星の周りを回る惑星の存在や、温度、大きさ、さらにはその惑星の大気の様子まで調べることができるのです。

たとえば、「ケプラー452b」という星は、地球にとても似た条件を持つ太陽系外惑星として注目されているんですよ。

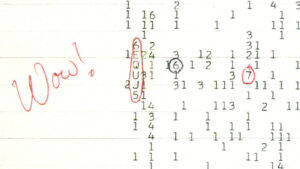

ドレイクの方程式:宇宙の中にどれくらいの生命がいる?

宇宙にどれくらいの生命が存在するかを予測するために、「ドレイクの方程式」という面白い方法が考えられました。

1961年にアメリカの天文学者であるドレイク(F. Drake)が提唱した式なので、この名前が付いたんですね。

この方程式は、私たちの銀河系(星がたくさん集まっている場所)の中に、知的生命体がどれくらいいるかを計算しようという試みです。

この方程式には、「1年間に生まれる恒星の数」「惑星をもつ恒星の割合」「生命が発生する確率」「生まれた生命が通信技術を持てる確率」など、7個の要素が含まれています。

しかし、まだまだ不確定なことがあるので、実際にどれくらいの生命体がいるのかは正確にはわかっていません。

それでも、この方程式は宇宙に生命が存在する可能性を考えるための重要な手がかりとなっています。

フェルミのパラドックス:宇宙人はどこにいるの?

科学者たちが「もし宇宙にたくさんの生命がいるのなら、なぜまだ私たちは宇宙人を見つけていないのか?」と考えるのが「フェルミのパラドックス」です。

私たちの銀河には、何億もの恒星があり、これだけたくさんの星があれば、その中には地球のような星もたくさんあるはずです。

それなのに、なぜまだ宇宙人と出会えないのでしょう?

考えられる理由はいくつかあります。

例えば、いくらたくさんの星があるとしても、複数の星で同時に通信を行えるほどの技術を持つ生命が存在する確率が、あまりにも低すぎることです。

また、宇宙人が私たちを見つけていても干渉してきていない可能性もあります。

これを「動物園仮説」と呼びますが、高度な文明が地球の進化や社会の発展を自然な状態で観察することに価値を見出していると考えられます

いずれにせよ、このパラドックスは宇宙の謎をさらに深める問題となっています。

これからの探査に期待!

現在、科学者たちはさまざまな方法を使って、宇宙に生命が存在するかどうかを探しています。

しかし、まだ生命が確実にいる星は見つかっていません。

でも、次世代の望遠鏡や探査技術がもっと進めば、生命が存在する星を見つけられる日が来るかもしれません。

もしかしたら、みんなが大人になる頃には、新しい技術で宇宙人が見つかるかもしれませんね。

未来の科学者になって、宇宙の謎を解き明かすのは、あなたかもしれません!

コメント