こんにちは、みんな!

今日は、宇宙にある「双子の惑星」と呼ばれる金星と地球についてお話しします。

どうして「双子」と呼ばれるのか、知っていますか?

それは、金星と地球がほぼ同じ大きさで、どちらも「岩石惑星」という、地表が硬い岩でできた星だからです。

でも、似ているところがたくさんあるのに、金星と地球は全く違う星でもあるんです。

その違いについて、一緒に探ってみましょう!

気温と大気の違い

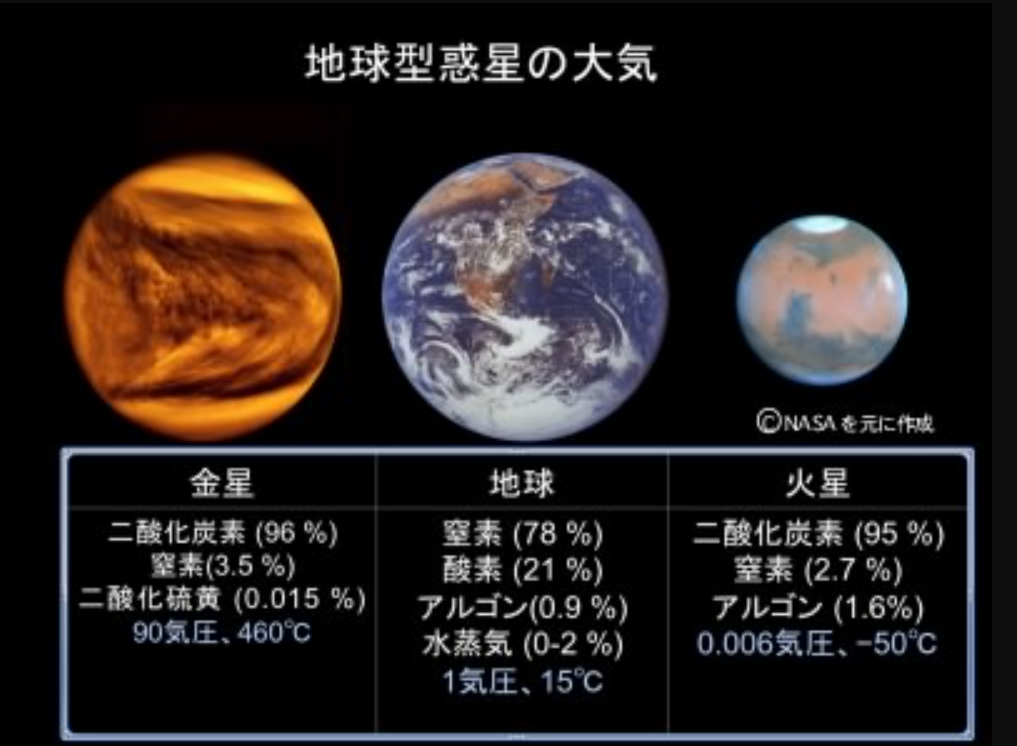

まず、金星と地球の一番大きな違いは「気温」と「大気」です。

地球では、気温がだいたい-40度から40度くらいまで変わるけど、金星ではどうでしょうか?

実は、金星の表面温度は約465度!

これは鉛(なまり)が溶けるほどの暑さです。

こんなに暑いのは、金星の大気が原因なんです。

金星の大気はほとんどが二酸化炭素でできていて、そのおかげで「温室効果」がとても強いんです。

地球でも温室効果はあるけど、金星はその効果が極端なんです。

この強力な温室効果のせいで、金星は太陽系で一番暑い惑星になってしまいました。

それに、金星の大気はとても厚く、地表の気圧は地球の約90倍もあります。

これは海の底に潜ったような圧力です。

この重たい大気の中では、酸の雨が降ることもあります。

金星の雨は地球の雨とは違い、硫酸という酸でできているんですよ。

金星の日の長さと地球の1日

次に、金星の1日は地球と比べてとても不思議です。

地球では、1日は24時間ですが、金星ではどれくらいかかるでしょう?

なんと、金星の1日は地球の243日もかかるんです!

つまり、金星の1日が終わる頃には、地球では約8か月も経ってしまいます。

しかも、金星の1年は地球の225日なので、金星の1日は1年よりも長いんです!

イメージしにくいですよね。

さらに驚くべきことに、金星は他の惑星と反対の方向に回転しているんです。

このため、金星では太陽が西から昇り、東に沈むという地球とは逆のことが起こります。

今のところ、金星が反対の方向に回転する理由はわかっていないんです。

金星のスーパーローテーション:風が超高速で吹く世界

金星にはもう一つ、とても興味深い現象があります。

それは「スーパーローテーション」と呼ばれる、風が超高速で吹き抜ける現象です。

金星の大気は、なんと地球の大気の約60倍の速さで惑星を回っているんです!

金星の自転はとてもゆっくりなのに、大気は非常に速く動いています。

具体的には、金星の大気は地表を1回転するのにたった4日しかかからないんです。

この風の速さは、時速360キロメートル以上になることもあります。

これは車や飛行機をはるかに超えるスピードです!

スーパーローテーションがなぜ起こるのかは、まだ完全には解明されていませんが、この強烈な風が金星の大気をどのように動かし、惑星全体の気候に影響を与えているのか注目されています。

今までの金星探査

ここまでで、金星がとても過酷な環境なことがわかりましたね。

このような情報は、これまで多くの探査機による探検からわかってきました。

ここでは、金星探査の歩みを紹介します。

ベネラ計画(ソ連)

ソ連(現在のロシア)は、1960年代から1980年代にかけて「ベネラ」と呼ばれる一連の探査機を送りました。

ベネラ7号は1970年に金星に着陸し、初めて金星の表面からデータを送信しました。

その後、ベネラ9号は初めて金星の地表の写真を撮影し、ベネラ13号ではカラー画像が送られました。

これらの探査機は、金星の高温や高圧にも耐えてデータを提供し、金星の過酷な環境を知るための重要な情報をもたらしました。

マゼラン(アメリカ)

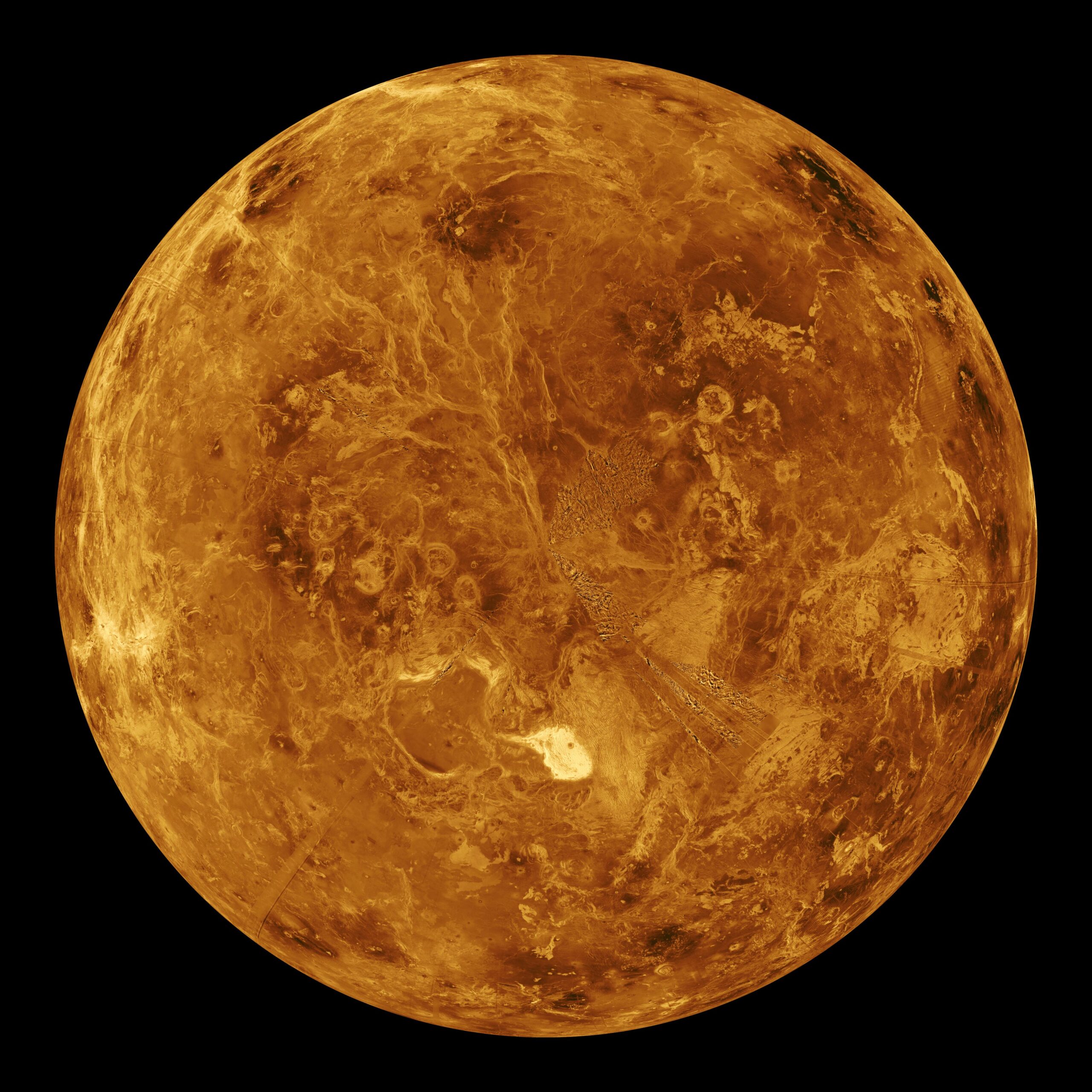

NASAの「マゼラン」探査機は、1989年に打ち上げられ、金星の表面を詳細にマッピングしました。

マゼランは、金星の地表の98%をレーダーで撮影し、火山やクレーター、山脈などの地形を明らかにしました。

この探査により、金星の地形が非常に多様であることが判明しました。

ビーナス・エクスプレス(ヨーロッパ宇宙機関)

ヨーロッパ宇宙機関(ESA)の「ビーナス・エクスプレス」は2005年に打ち上げられ、金星の大気を調査しました。

特に、金星の大気中の二酸化炭素の循環や、スーパーローテーションのメカニズムを詳しく調べました。

ビーナス・エクスプレスは8年間にわたり金星の周回軌道を飛行し、金星の気候と大気の進化に関する貴重なデータを提供しました。

あかつき(日本)

日本の宇宙探査機「あかつき」は、2010年に金星を探査するために打ち上げられました。

あかつきは、金星の大気の構造や動きを観測し、スーパーローテーションの原因や雲の動きについて詳しいデータを集めています。

日本の技術が結集されたこの探査機は、金星研究の最前線に立っていると言えるでしょう。

金星の地表:地球とは違う不思議な世界

さて、金星の地表にはどんなものが広がっているのでしょうか?地球には山や海、森がありますが、金星はそれとは全く違う風景が広がっています。

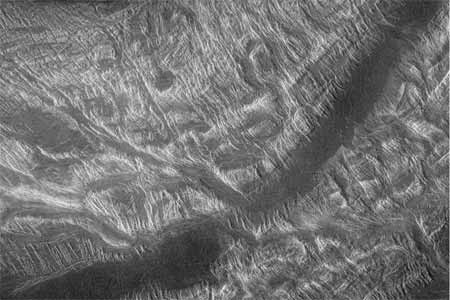

金星の地表には、「テッセラ」と呼ばれるとても独特な地形が広がっています。

テッセラとは、タイルのように入り組んだ地形で、これは金星の地殻が複雑に動いてできたものです。

また、金星にはたくさんの火山があり、一部の火山は今でも活動している可能性があるんです。

金星には地球よりも多くの火山があり、その大きさも地球のものより巨大です。

例えば、金星の「マート山」という火山は、地球のエベレスト山よりも高いんですよ。

まとめ: 金星と地球の将来

金星と地球は「双子の惑星」と呼ばれるほど似ている部分があるのに、実際にはとても違った世界が広がっていましたね。

気温、大気、1日の長さ、地表の様子、スーパーローテーションという強烈な風、そして今までの探査機たちが明らかにしてきたことなど、すべてが地球とは異なっていました。

最後に、少し考えてみましょう。

もし、地球が金星のように強力な温室効果で熱くなり、スーパーローテーションのような強風が吹いたら、どうなるでしょうか?

金星から学べることはたくさんあります。

例えば、地球温暖化を防ぐためには、私たちが何をしなければならないかを考えるきっかけにもなります。

次に夜空を見上げたとき、明け方や夕方に輝く金星に思いをはせてみましょう!

コメント