宇宙について調べていると、「あの星には水がある」、「この星には酸素がある」なんていうことがありますよね。

でも、実際に行ったわけでもないのに、なんで成分がわかるのか、不思議に思いませんか?

今日は、私たちが直接行くことのできない遠くの星が何でできているのか、その秘密を特別な方法で調べるミッションに挑戦します。

調査のカギは「光のスペクトル」という道具。

さあ、宇宙の秘密を解き明かすミッション、スタートです!

ミッション開始!遠くの星の秘密を調べる

星まで行って触ったり、近くで見たりすることは今の技術では難しいけど、私たちには星の光を使って「スペクトル」という方法で星の成分を調べることができるんです。

光のスペクトルは、星の光を虹のように色分けして、その中に含まれる物質を調べる手段なんですよ。

光のスペクトルって何?

まず、みんなが知っている「虹」を思い出してみてください。

太陽の光が雨粒に反射すると、赤から紫までのきれいな虹が見えますよね。

これは、太陽の光がいくつかの色に分かれた結果なんです。

色や光の仕組みについては、こちらの記事で詳しく説明しているので、ぜひ読んでみてくださいね。

実は、太陽や星から届く光も同じように、いろんな色が混ざっているんです。

この光を分けると、虹のような色の帯が見える。

この光の帯を「光のスペクトル」と呼びます。

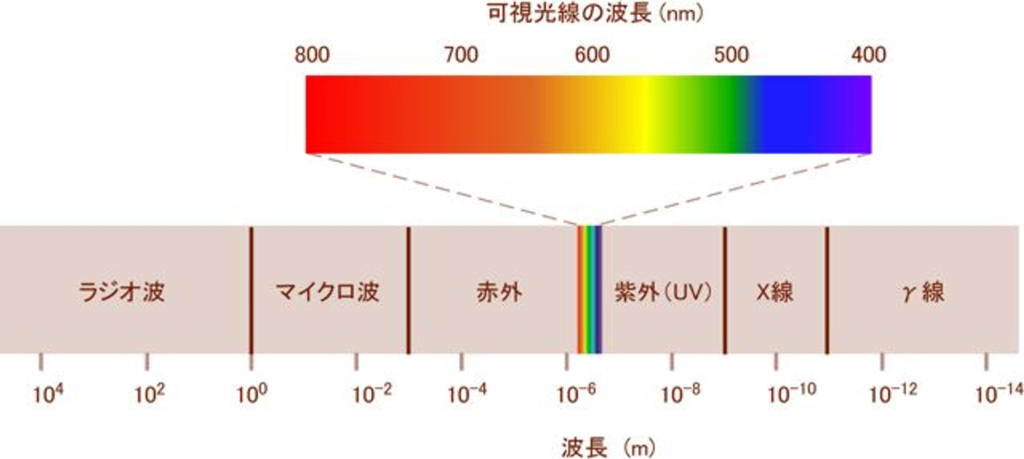

下の画像のように、私たちが見えている光「可視光線」は、光のごく一部なんですね。

この光のスペクトルを詳しく見ることで、星に含まれている物質を知ることができるんですよ!

スペクトルを使って星を調査する方法

じゃあ、どうやってこの光のスペクトルを使って星の成分を調べるのでしょうか?

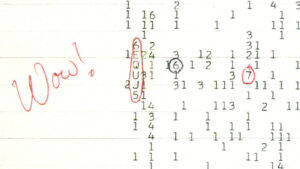

実は、星の光を分けてスペクトルを見ると、ところどころ色が消えている部分があるんです。

この「消えた部分」が「暗線」と呼ばれていて、星に含まれる物質がその色を吸収することでできるのですよ!

例えば、もし星に「水素」がたくさんあれば、水素が特定の色を吸収して、その部分が暗くなるんです。

この暗線の波長を見ることで、「あ、この星には水素があるんだ!」とわかるんですよ。

赤方偏移とは?星が遠ざかっている証拠

ここで、もう一つ重要なテーマ「赤方偏移」について話しましょう。

この現象は、宇宙の膨張に関わる大切な手がかりなんです。

星の光のスペクトルを見ていると、たまに全体的に「赤っぽく」ずれて見えることがあります。

これを「赤方偏移」とよびます。

文字通り、赤いほうにずれる、という意味ですね。

どうしてそんなことが起こるのかというと、星が地球から遠ざかっているからなんです!

波長が「伸びる」 ドップラー効果

光は波のように伝わるんだけど、もし星が私たちから離れていくと、光の波長が伸びていくんです。

これを「ドップラー効果」と呼ぶんだよ。

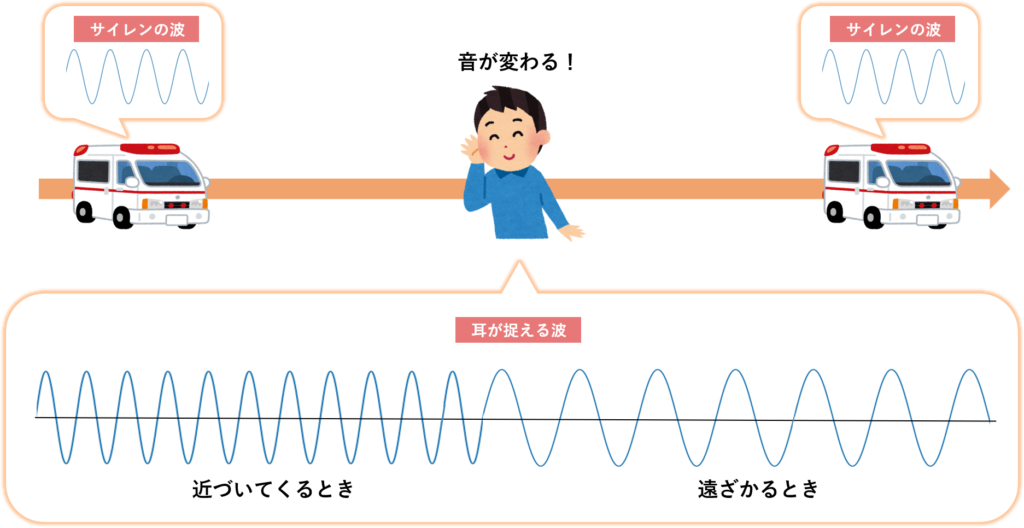

みなさんにも、救急車が近づくと音が高くなり、遠ざかると低くなる経験があるのではないでしょうか?

これもドップラー効果です。

下の図を見てみてください。

これは「音の波長」ですが、離れていくときに波長が長くなっていますね。

光でも同じように、星が地球から遠ざかっているとき、波長が引き延ばされるんです。

この伸びた波は、スペクトルの中で赤い方にずれて見える。

赤方偏移が大きいほど、その星が速いスピードで地球から遠ざかっているということになるのです。

宇宙の膨張と赤方偏移の関係

じゃあ、なぜ遠くの星が私たちから遠ざかっているのでしょうか?

その理由は、宇宙がどんどん膨らんで、広がっているから。

宇宙が誕生した「ビッグバン」という大爆発のあと、宇宙はどんどん広がっているとされています。

その結果、遠くにある星や銀河は僕たちからどんどん遠ざかっているのです。

エドウィン・ハッブルという天文学者がこの「赤方偏移」を見つけて、宇宙が膨張していることを発見しました。

これは、宇宙の歴史を知る上でとても重要な発見でした!

ミッション完了!

これで、どうやって星の成分を調べたり、赤方偏移を使って星がどれだけ遠ざかっているかを知る方法を学べましたね。

宇宙の探偵として、光のスペクトルという特別な道具を使えば、星の成分だけでなく、宇宙全体の動きまでわかるのです。

君たちも今日から「宇宙の探査者」!

夜空を見上げて、光のスペクトルや赤方偏移のことを思い出してみてください。

もしかしたら、そこにはまだ誰も解き明かしていない宇宙の秘密が隠れているかもしれませんよ。

これからも、どんどん宇宙の謎を解き明かしていきましょう!

君たちの探求心が未来の宇宙の探検に繋がるはず!

コメント