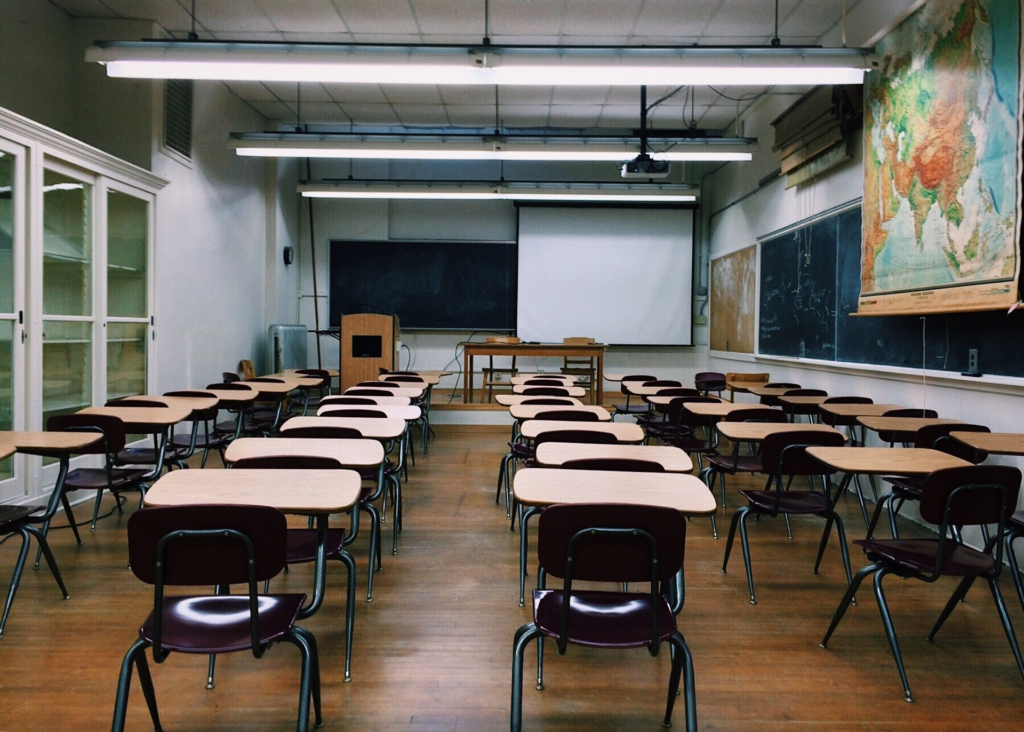

友達、先生、部活に勉強…。

学校は子どもの生活の大部分を占めています。

そして、みなさんはそれを当たり前と考えていると思います。

でも、「子どもが全員通わないといけない学校」が生まれたのはここ100年程度のことです。

では、なぜ「学校」が必要になったのでしょうか?

そしてそこにはどんな問題があるのでしょうか?

今回は、そんな学校の役割を、ミシェル・フーコーの視点で解き明かしていきましょう。

学校ってどんな場所?

みなさんにとって、学校はどんな場所でしょうか?

学校生活は勉強が大部分を占めていますが、「勉強する場所」だけではなく、社会の中でどう振る舞うかを学ぶ場所でもあります。

この「社会のルールを学ぶ」ということを、社会学では「社会化」といいます。

「社会化」には、社会で必要なルールやマナー、考え方を学ぶことが含まれています。

例えば、みんなで遊ぶときに順番を守ったり、授業中に静かにするなど、学校では多くのルールがありますね。

これらのルールを通じて、みんながどのように社会で行動するべきかを学んでいます。

とはいえ、みなさんがすんなり受け入れられるルールだらけではないと思います。

たとえば、最近は髪型や服装などの校則が問題になったりしていますよね。

本来このようなルールを守る必要はありませんが、みなさん守っていますよね。

実は、学校には「ルールを強制する見えない力」が仕込まれています。

次の章から、その「力」について見ていきましょう。

知識の力:知識がもたらす影響とその力

みんなは「知識」と聞くと、何を思い浮かべますか?

学校で学ぶ教科書の内容や、先生から教えてもらう新しいことが「知識」ですよね。

実は、知識はただの情報ではなく、みんなの考え方や行動を形作る力を持っています。

たとえば、ミシェル・フーコーは、この知識が「力」として働くと考えました。

どういうことでしょうか?

知識がもたらす影響

たとえば、歴史の授業で「過去に起きた出来事」を学びます。

先生は、教科書を使ってその内容を教えてくれますよね。

でも、この教科書に載っている出来事や解釈は誰が決めているのでしょうか?

実は、国や教育機関が「こういう人に育てるために、こういう内容を学んでほしい」と決めています。

フーコーは、「知識が誰かの視点を反映している」ということを指摘しています。

つまり、知識を通じて、私たちは特定の考え方を受け入れるようになります。

例えば、「歴史をこう捉えるべきだ」「こうした出来事は重要だ」、逆に「この出来事は重要ではない」と、気づかないうちに考えるように促されているのです。

知識の偏りとそのリスク

こうして学ぶ知識が、特定の考え方に偏りすぎていると、私たちは他の見方をしにくくなってしまいます。

たとえば、歴史について一つの解釈しか学ばなければ、その出来事を「他の国はどう感じているんだろう?」「現在はこう解釈しているけど、当時の人はどう思ってたんだろう」のように、多角的に考えることができなくなってしまいます。

だからこそ、知識を批判的に考える力を育むことが大切なのです。

知識をただ受け入れるのではなく、「なぜこれが大切なのか?」「この知識を教える意図はなんだろう」と考える姿勢が大事だと、フーコーは伝えています。

学校の「見えない力」—監視と罰のシステム

みんなが忘れ物をしたり、校則を破ったときには、先生から注意を受けたり、罰を受けることもありますよね。

フーコーは、この先生の「監視」と「罰」が、実は学校だけでなく、社会の中でも大きな役割を果たしていると考えました。

見えない監視

学校では、先生がいることでみんながルールを守るようになります。

でも、先生が見ていなくてもルールを守っているときもありますよね?

これは、みんなが自分で「ルールを守らなければ」と考えているからです。

つまり、「見えない監視」が働いているんです。

フーコーは、こうした見えない力が社会の中でどのように働いているかに注目しました。

私たちは社会のルールに従うように育てられ、いつの間にか自分自身でルールに従うようになっていきます。

これは、社会化の一部であり、学校を通じて学ぶものの一つです。

「なぜ?」という問いかけが大事

しかし、この監視と罰のシステムが強く働きすぎると、子どもたちは自由な発想や新しい考え方を持つことが難しくなるかもしれません。

厳しいルールに従うことが当たり前になってしまうと、異なる意見や新しいアイディアを生み出す力が弱まる可能性もあります。

フーコーは、こうした状況に対して「なぜ?」と疑問を持つことが重要だと教えてくれます。

学校が果たす「社会化」の役割

学校は、社会の一員として必要なスキルやマナーを学ぶ場所でもあります。

友達と協力すること、先生の話を聞くこと、時間を守ることなど、社会で大切なスキルを身につけています。

これが「社会化」の役割の一部です。

学校を通じて私たちは、ただ「ルールに従う人」になるのではなく、どうしてそのルールが必要なのか、なぜ守るのかを考えられる「自分の考えを持つ人」になることが理想的です。

「ルールに従う」だけではなく、「ルールを創る」力を養おう

しかし、もし学校が社会化の過程で「考える力」を育てることを目的としないと、子どもたちはルールに従うことだけを優先してしまうかもしれません。

そうなると、社会で自分の意見を持つことが難しくなるかもしれません。

考える力を持つことで、周りのルールを理解し、必要に応じて新しいアイディアを生み出すことができるようになるのです。

まとめ:ルールは考えるためにある!

フーコーが教えてくれるのは、ルールや知識をただ受け入れるだけでなく、「なぜ?」と考えることの大切さです。

学校の役割は社会のルールを教えることですが、それと同時に「なぜそのルールがあるのか?」を考える力を育てることも大切です。

みなさんも、友達や家族と話し合って、自分の周りにあるルールについて考えてみましょう。

そうすることで、より良い社会を作る力を身につけることができるのです。

コメント