快晴の空、夕焼け、そして青い海…

身近で何気なく見ているものですが、改めて考えると、なぜ空は青いのでしょうか?

実はこの美しい景色には、共通した理屈があるんです。

この理屈、「レイリー散乱」という名前がついています。

どのような法則かというと、「空気中の小さな粒が光を散らす」というもの。

これだけ聞いてもよくわからないですよね。

これからわかりやすく説明しますので、美しい景色の秘密を探っていきましょう!

そもそも、「光」とは?

「光を散らす」とは言っても、そもそも「光」とは何でしょうか?

一言でいえば、光とは「波」です。(正しくは「波と粒の両方」なのですが、難しい話なのでまたいつか…)

海の波をイメージしてみましょう。

水面に山と谷が交互にできて、それが進んでいきますよね。

光も同じように、目には見えないけれどこの「山と谷」が伝わっていて、それが目に入ると「光」として認識されるわけです。

波と言えば、小さい間隔で山と谷がある波と、大きい間隔で山と谷がある波がありますよね。

実は山と谷の間隔が、「色」を決める重要な性質なのです。

この山と谷の間隔を、波長と言います。

「波長」とは、波が一回ひとつきり揺れる距離です。

海の波を例にイメージしましょう。

一つの波の山から次の山までの距離が波長です。この距離が長い波はゆっくりとした波で、距離が短い波は速く感じられます。

波長と光の飛び散りやすさ

ここまで話してきた「波長」。

これは、「光の飛び散りやすさ」と関連するんです。

「レイリー散乱」という言葉を聞いたことがありますか?

この現象は、イギリスの物理学者であるロード・レイリーによって19世紀の終わりごろに発見されました。

レイリーは、光が空気の中の小さな粒に当たると、その光が散乱されるということに気づきました。

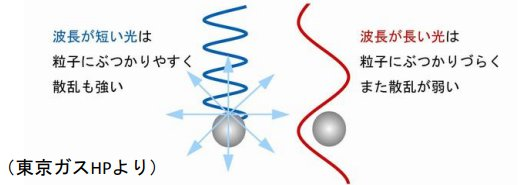

特に、波長が短い光(例えば青い光)は、波長が長い光(例えば赤い光)よりもずっと強く散乱されることを発見しました。

下の図を見てみてください。

波長が短い光の方が、粒に当たりやすい気がしませんか?

その結果、波長が短い光の方が散乱しやすいのです。

では、この散乱が空の色とどう関係あるのでしょうか?

空の色の真相

空から降り注ぐ太陽光は、様々な色(波長)を含んでいます。

この太陽光と空の色の関係に迫っていきましょう。

空はなんで青い?

「レイリー散乱」の説明、青い光は他の色よりも小さな粒によってより散乱されるため、青い光は他の色に比べてより幅広く空全体に飛び散ります。

すると、青い光が空のあらゆる方向から目に入るようになります。

その結果、青い光はいろいろな角度から目に入り、晴れた日では空が青く見えるのです。

夕方の空はなぜオレンジ色?

昼間、空が青い理由がわかりましたね。

では、夕焼け空が赤くなる理由はなんでしょう。

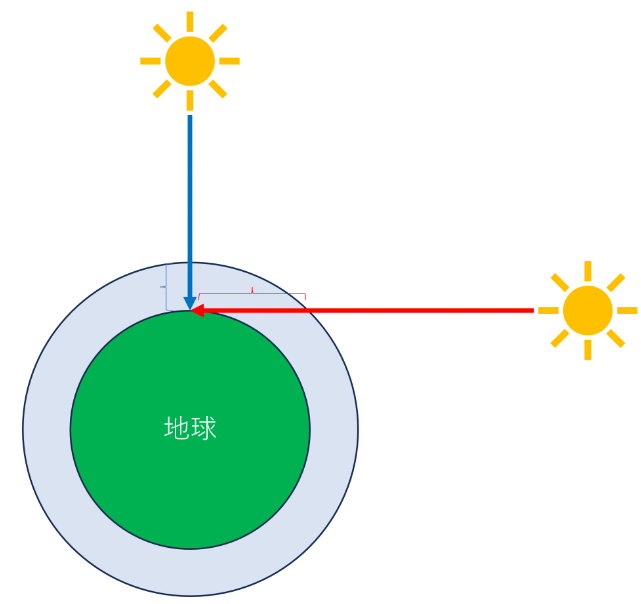

それは、夕方は昼に比べて、光が届く経路の長さが変わることが影響しています。

昼間の光に比べて、夕日は斜めに大気の中を通って届きます。

この長い経路の中で、散乱しやすい青い光はあちこちへ飛び散ってしまい、私たちの目に入る頃にはほとんど失われてしまいます。

その結果、残った波長の長い赤い光が届くため、夕日は赤く見えるのです。

まとめ

今回は、空の色と光の反射の関係探ってみました。

「光」が「小さな粒に当たると散乱する」という性質を持つことにより、空が青く見えるということがわかりました。

明日は空に目を向けて、観察してみましょう!

身近だけど不思議な現象は、勉強している知識で説明できるものがほとんどです。

ぜひ知識を活かして、身の回りの不思議を解明していきましょう。

※太陽を直接見ないように気をつけましょう。

コメント